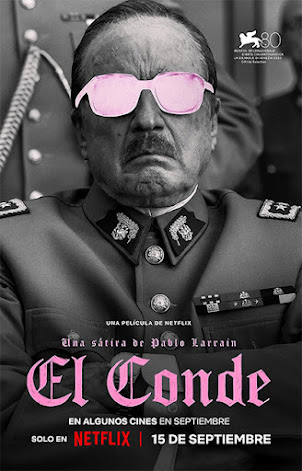

con: Jamie Vadell, Paula Luchsinger, Marcelo Alonso, Stella Gonet, Gloria Münchmeyer, Guido Castro, Catalina Guerra, Jamie McManus, Amparo Noguera.

Satirico/Grottesco/Fantastico

Cile 2023

---CONTIENE SPOILER---

Pablo Larrain è giunto alla fama dirigendo biopic atipici di personaggi femminili giunti siliti alla ribalta restando all'ombra del potere, sviluppando uno stile visionario che cozza con il luogo comune di tante biografie filmiche più interessate ai meri fatti che alle persone. Si pensi ad esempio a "Spencer", vero e proprio thriller psicologico che usando il registro del surreale riesce davvero a restituire il dramma e le ansie del personaggio.

Tornato nel natio Cile, con "El Conde" decide altresì di affrontare un personaggio che ha incarnato direttamente il potere, quel Augusto Pinochet che definire sanguinario sarebbe a dir poco riduttivo. Ma questa volta decide di creare un ritratto usando un registro diverso, ossia quello della satira, costruendo una narrazione grottesca che fonde al surrealismo leggero delle dosi di estetica horror. Il risultato è una satira in teoria potente che però non morde mai davvero e che per certi versi risulta persino sbagliata.

Questo perché la figura di Pinochet forse mal si presta ad operazioni del genere. Lui, generalissimo traditore del proprio presidente e sanguinario sino ad un sadismo da far impallidire quello del regime di Pol Pot, venne deposto per il semplice reato di appropriane indebita, ferita che per lui, soldato orgoglioso, resterà sanguinante sino alla morte. Morte per di più avvenuta in santa pace, lontana da tribunali nazionali e internazionali, che lo ha colto per cause naturale non per mano propria o di quella di una folla inferocita.

Ad ogni modo, il Pinochet di Larraìn (Jamie Vadell) è un vampiro di origine francese che ha tradito Luigi XVI ed ha assistito imbelle alla decapitazione di Maria Antonietta solo per poi giurare vendetta contro ogni forma di rivoluzione. Dopo aver tentato di arginare la rivolta di Haiti, si ritrova nel Cile degli anni '50, dove con un colpo di stato diventa dittatore dai poteri assoluti. E oggi, dopo circa 250 anni di angherie più o meno grandi, è un vecchio stanco della vita, attorniato da un manipolo di figli che ne vuole carpire le ultime fortune e da una suora (Paula Luchsinger) che dovrebbe esorcizzarlo, ma che sembra avere ben altri piani.

L'idea di dipingere Pinochet come un vampiro è vincente: un male atavico e immortale che si nutre della vita altrui, un parassita che attanaglia la società sino a prosciugarla di ogni forma di vita, un mostro votato al sangue che vive solo grazie alla morte altrui; quale migliore metafora delle dittature del XX secolo? E di quelle ideologie fasciste, ovviamente, che ad oggi sopravvivono, rigenerate e pronte a far rivivere eventi che si credevano assimilati e superati, come il bel finale illustra, con un occhio, forse, a quel ritorno delle destre xenofobe e ultraviolente in Europa e nelle Americhe.

Ma l'occhio di Larraìn è vincente anche nella descrizione dei rapporti che questo potere mostruoso ha con tutti gli strati della società e persino con inernazionale.

Il nugolo di figli rappresenta quel Cile moderno immemore del passato, pronto a perdonare quanto è stato pur di affermare sé stesso. E, al contempo, anche quegli strati di società del passato che persistono tutt'oggi, che hanno avuto fortuna grazie alla corruttibilità della pubblica amministrazione e che sono pronti a prendere quelle briciole che sono avanzate in barba a tutto e a tutti. I dialoghi che questi orrendi personaggi snocciolano durante le "interviste" sono a dir poco gustosi, svelandone la loro indole irredenta e gaudente.

La suora, giovane, bella e ambiziosa, è la metafora del rapporto che la Chiesa ha avuto con Pinochet e le dittature in generale. Basti ricordarsi di quel vergognoso incontro che il generale ha avuto con papa Woytjla e quella famosa foto che, presa con l'inganno o meno, ben rappresenta un rapporto sin troppo ambiguo. Un personaggio che dovrebbe castigare il mostro e la sua prole, distruggere fisicamente il primo, svelare il male malcelato della seconda, ma che finisce affascinato dal male che dovrebbe combattere, sino a divenirne parte integrante, assumendone natura e sembianze. E che prima ancora è più interessato al benessere materiale che a quello spirituale.

E poi c'è quel personaggio onnipresente che solo nel terzo atto si disvela, quella Margaret Thatcher che si scopre essere madre di Pinochet. Altro esempio di creatura mostruosa che ha raggiunto il potere pressoché assoluto (e in teoria più inquietante del figlio, poiché ha raggiunto un tale potere in modo naturale, non con la violenza), simbolo non solo di quell' "asse" che negli anni '80 venne a crearsi a causa della vergognosa guerra nelle Falkland, quanto anche di quel neoliberismo che ad oggi ha riplasmato il volto della destra autoritaria, divenendone compagna inseparabile perché necessaria.

Il Pinochet di Larraìn, a differenza delle sue Jackie Kennedy e Diana Spencer, non è così un uomo che si è fabbricato un'identità ultranea per celare la propria, bensì, al pari del Tony Manero del suo esordio, un uomo la cui maschera di dittatore riesce a esaltare la vera natura, ad ingigantirla persino

.

Se la metafora è forte e calzante, è il modo in cui Larraìn si approccia al suo personaggio a destare forti perplessità. Il conte è descritto in modo patetico, ma sembra esserci sempre una forma di empatia verso questo vecchio mostro oramai ridotto ad un vegliardo assediato da donne assetate di potere, figli famelici e moglie fedigrafa: non c'è vera cattiveria nel ritrarre le sue azioni scellerate, non c'è vera condanna verso la sua figura, solo una forma di pietas sempre ad un passo dall'assoluzione effettiva.

Descrizione che risalta se paragonata ad altri ritratti satirici fatti da grandi artisti. Basti pensare al dittatore sanguinario per antonomasia, ossia Adolf Hitler, e al modo in cui il cinema ne ha sbeffeggiato la figura ne "Il Grande Dittatore" in primis e in "Moloch" in un secondo tempo. Nel primo caso, Chaplin lo descriveva come un donnaiolo mezzo idiota affetto da manie di grandezza, nel secondo, Sokurov lo tratteggiava come uno sgorbietto farneticante. Una figura patetica e pietosa da deridere o schifare, mai da compatire, a differenza del Pinochet vampiro di Larraìn, il quale risulta, pertanto, come un'incarnazione sbagliata, persino e forse soprattutto all'interno del resto della descrizione fatta nel film. In merito, in un'intervista Larraìn ha ammesso di aver voluto usare un registro ironico come forma di distacco verso il personaggio (ma è facile pensare come ciò sia dovuto anche al fatto che l'immagine di un dittatore-mostro male avrebbe funzionato in una narrazione seria), fatto sta che tale chiave ironica ha finito, paradossalmente, per renderlo più empatico.

Quel che è peggio, quei dialoghi briosi nei quali si esorcizza l'orrore di un gruppo di persone orgogliose di essere dei ladri, speculatori e assassini di massa, benché ben congegnati, non riescono a trasmettere il senso di disgusto che dovrebbero, finendo per essere troppo leggeri, troppo poco graffianti, arrivando persino a lasciare freddi. Paradossalmente, Larrìn finisce per essere simile al personaggio della suora, in teoria anch'ella vittima del suo sguardo accusatore, in realtà incarnazione di quello stesso sguardo.

Se la scrittura claudica, la messa in scena, per fortuna, funziona sempre; a partire dalla bellissima fotografia, con un bianco e nero alla Murnau che si rifà al mito fondativo del vampiro cinematografico per creare belle immagini, che raggiungono il culmine nella bella sequenza del primo volo della vampira neo-nata.

Pur tuttavia, stile ed estetica non sono tutto e quella di "El Conde" finisce per essere una satira debole e contraddittoria.